出展者の見どころ:

出展者特集記事

ボールウェーブ株式会社(以下BW社)は、2015年に設立された東北大学発のベンチャー企業で、「世界に新たなリソリューションを」を目標に、小型・高速・高感度な革新的ケミカルセンシングを実現した。BW社の基盤技術となるボールSAW (Surface Acoustic Wave、弾性表面波) センサは、研究開発部長を務める山中一司氏(東北大学名誉教授)が、1999年、球体表面上の非破壊計測の探索研究中に発見した「球体上で特定波長の表面波が広がることなく(コリメート状態で)伝わる特異な性質」を利用して開発された。このボールSAWセンサは剛体球に微小な水晶球を用い、その表面に計測対象に応じて異なる感応膜を形成することで、微量水分や水素、揮発性有機混合ガスなど多様なガス・気体の計測が可能な超小型なセンサである。

BW社はセンサ開発に留まらず、これを応用した微量水分計や超小型ガスクロを開発して技術の応用展開を図っている。nano tech 2025ではこれらの測定機器が出展される。

本稿では、ボールSAWセンサ技術の概略を説明し、さらにそれを応用した微量水分計や超小型ガスクロを紹介する。

1.ボールSAWセンサの原理

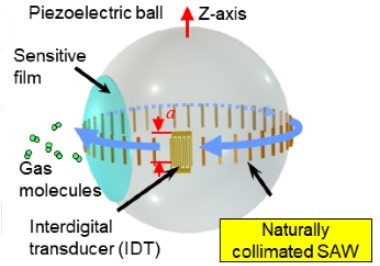

剛体球表面に生じた弾性表面波が次の式を満たすとき、弾性表面波は広がる(回折する)ことなく、コリメートされた状態で球体表面を赤道(大円軌道)に沿って伝搬し周回する。この発見がボールSAWセンサの開発に繋がった。

α=√(λD)(αは電極開口幅、λはSAW波長、Dは球体の直径)

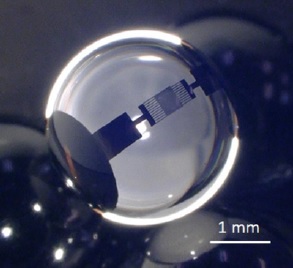

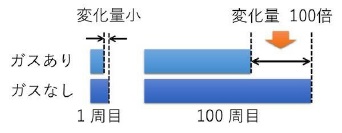

開発されたセンサは、単結晶水晶で造られた直径3.3mmの球の表面に金属でパターニングしたすだれ状電極を取付けた構造である(図1)。電極にバースト状高周波を印加すると電極から弾性表面波が励起され、水晶球表面に生じた電極開口幅(α)と等しい幅の弾性表面波がコリメートされた状態で赤道(大円軌道)に沿って水晶球表面を周回する(図2)。球のz軸は単結晶水晶のc軸と一致させてある。水晶球表面に特定の化学種と親和性を持つ膜(感応膜)を付設しておくと、吸着した分子の量に応じて弾性表面波の周回速度が影響を受ける。実際の測定では、電極に高周波バースト(150MHz)を与えて発生させた弾性波の周回速度の変化から吸着量が求められる。周回回数を例えば100回に増やすことで、周回時間のズレが集積して検出感度を高めることが出来る(図3)。

被検出ガスと感応膜の組合せとしては、水蒸気検出に非晶質シリカ、有機混合ガス検出にジメチルシロキサン、水素検出にパラジウム合金、ウィルス検出に抗体やアプタマなどが考えられている。なかでもウィルス検出に抗体やアプタマを使うことは特許出願済で、抗原抗体センサへの利用が見込まれる。

図1 : ボールSAWセンサ

図2 : ボールSAWセンサの原理

図3 : 周回する高周波パルスの変化量

2. 極微量水分計(FalcomTrace)

検出器に非晶質シリカ膜を持つボールSAWセンサが使用されるFalcomTraceシリーズの極微量水分計が、半導体製造工程、リチウムイオン二次電池、産業ガス製造工程などの低湿度環境下における水分検出用に開発された。いずれも超高感度でppmvまたはppbvオーダーの計測が可能、かつ1秒ないし30秒以下の高速応答性を有し、とくに半導体製造などに使われる高純度工業ガスの水分測定に多く用いられる。なお、極微量水分計は防爆認定を得ており、危険物取扱区域での使用も可能である

表1 : FalconTrace微量水分計シリーズ製品スペック(カタログから抜粋)

3. 超小型ガスクロマトグラフ(Sylph)

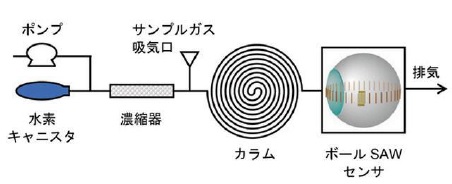

超小型ガスクロマトグラフが揮発性有機混合ガス用ボールSAWセンサの応用として開発された。機器の構成は、キャリヤガス源、サンプルインジェクタ、分離カラム、検出器からなる通常のガスクロマトグラフと同様であるが、独自のボールSAWセンサの特長を活かして手のひらサイズに超小型化(13☓17☓8cm)、重量も2kgに軽量化されている(図4)。小型冷蔵庫並みの大きさや重量である一般的なガスクロマトグラフと比較すると驚くべき小型化、軽量化である。開発当初の用途が大気中に含まれる有機ガス検出であったことから、製品名称に「風を司る妖精」を意味する"Sylph"が採用された。"Sylph"は、また"Ball SAW Tiny Metal Column Gas Chromatograph"から採られたともいう。

Sylphの特長は、超小型にも関わらずガス濃縮器を搭載し、ボールSWAセンサとの組合せにより従来の検出器と同等の検出感度を達成したことである。起動時間も10分以内と一般的なガスクロに比べ1/5以下である。

図4 : 超小型ガスクロSylph

カラムは長さ30mの金属キャピラリー、キャリヤガスは水素で、水素吸蔵合金を内蔵するキャニスタから供給する(図5)。キャニスタの水素貯蔵量は10L、キャリヤ流量は1ml/minで、おおよそ160時間の連続運転が可能である。消費電力は平均18W(最大72W)と少なく、可搬型のバッテリも使用可能である。カラム内壁の固定相(保持剤)には分析用途により極性の異なる4種類が用意されている。

Sylphは手軽に持ち運べることから、クリーンルーム内の環境分析などの半導体工程管理、医薬などのバイオ分野でバイオリアクターの排ガス分析による代謝測定、日本酒など発酵プロセスの香り成分分析など各種の分野で使用されている。Sylph最大の特長である超小型を活かした試みとして、福島でドローンに搭載して大気中の有害ガス検知も試みられている。ドローンでガス排出源に近づくことができるため、発生源の特定と高精度な分析が可能になる。今後は、ロボットの"鼻"のような新たな用途も期待されるという。

図5 : Sylphの構造

BW社のボールSAWセンサはこれまでに無い全く独自のセンサであり、水分計やガスクロ以外にも多くの用途で活用されよう。nano tech 2025の展示ブース(4L-03-04)を訪れて読者各位の活用アイディアを膨らませて頂きたい。

(注)図はボールウェーブから提供された。

Copyright© 2025 JTB

Communication Design, Inc. All

rights reserved.